2024.05.16

永原康史

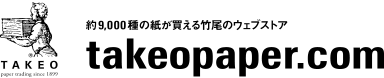

書籍『日本語のデザイン 文字からみる視覚文化史』

グラフィックデザイナーの永原康史さんに、日本語の文字表現の変遷をデザインの視点から考察した著書の造本についておしえていただきました。

- 用紙

- カバー:波光 四六判Y目 130kg

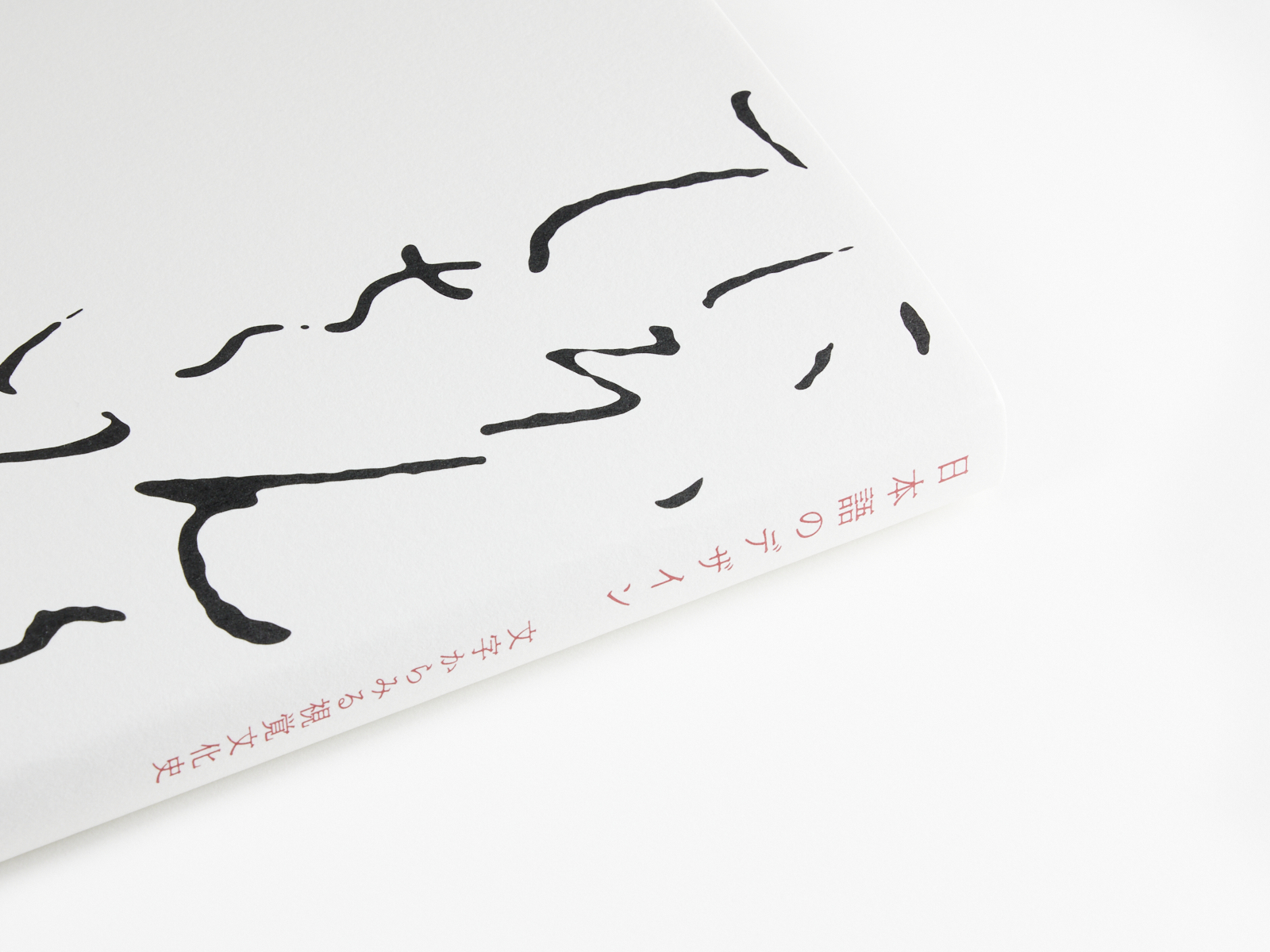

表紙・見返し:NTラシャ べんがら 四六判Y目 100kg

- 用途

- 書籍

- 選んだ理由

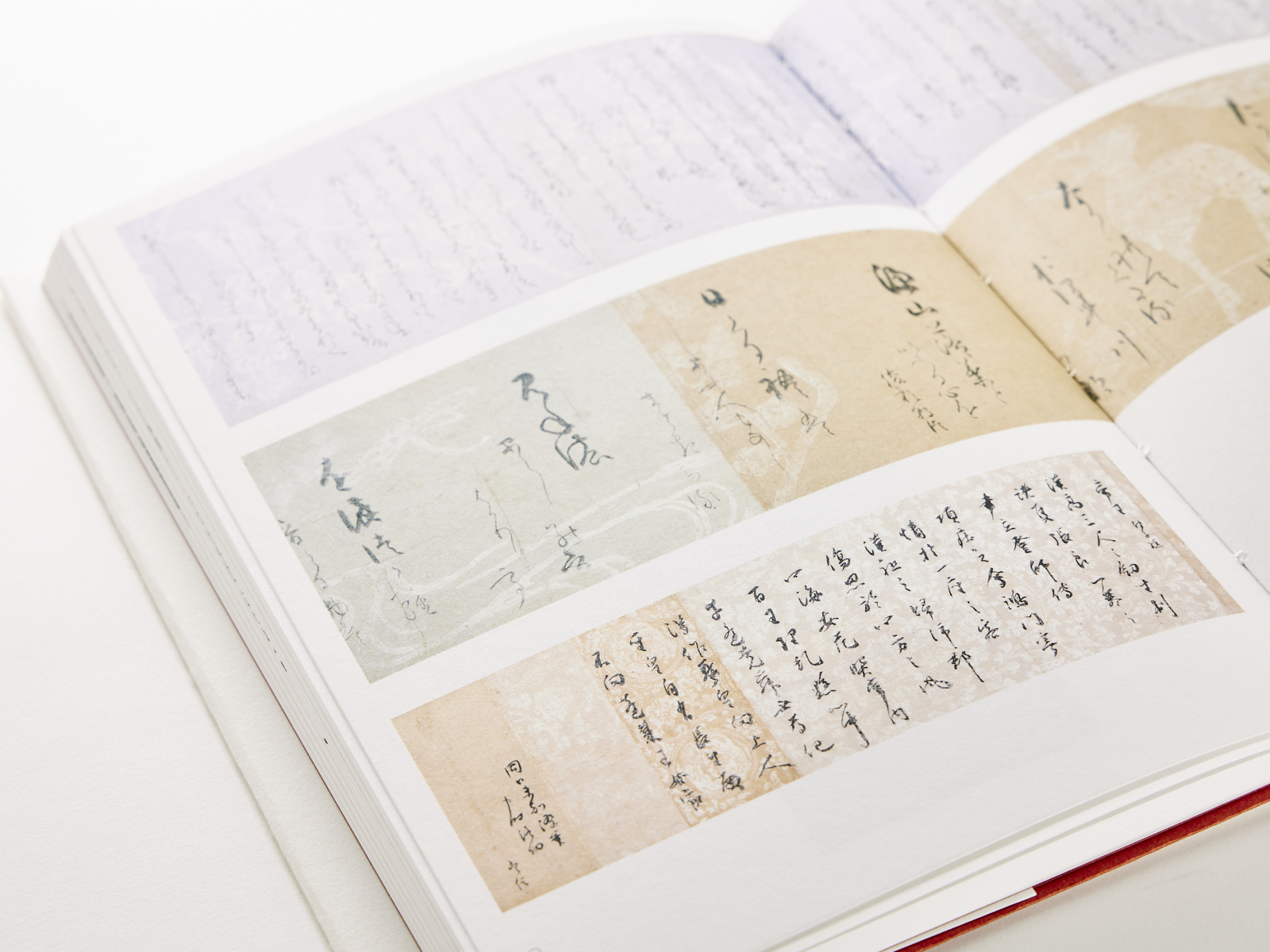

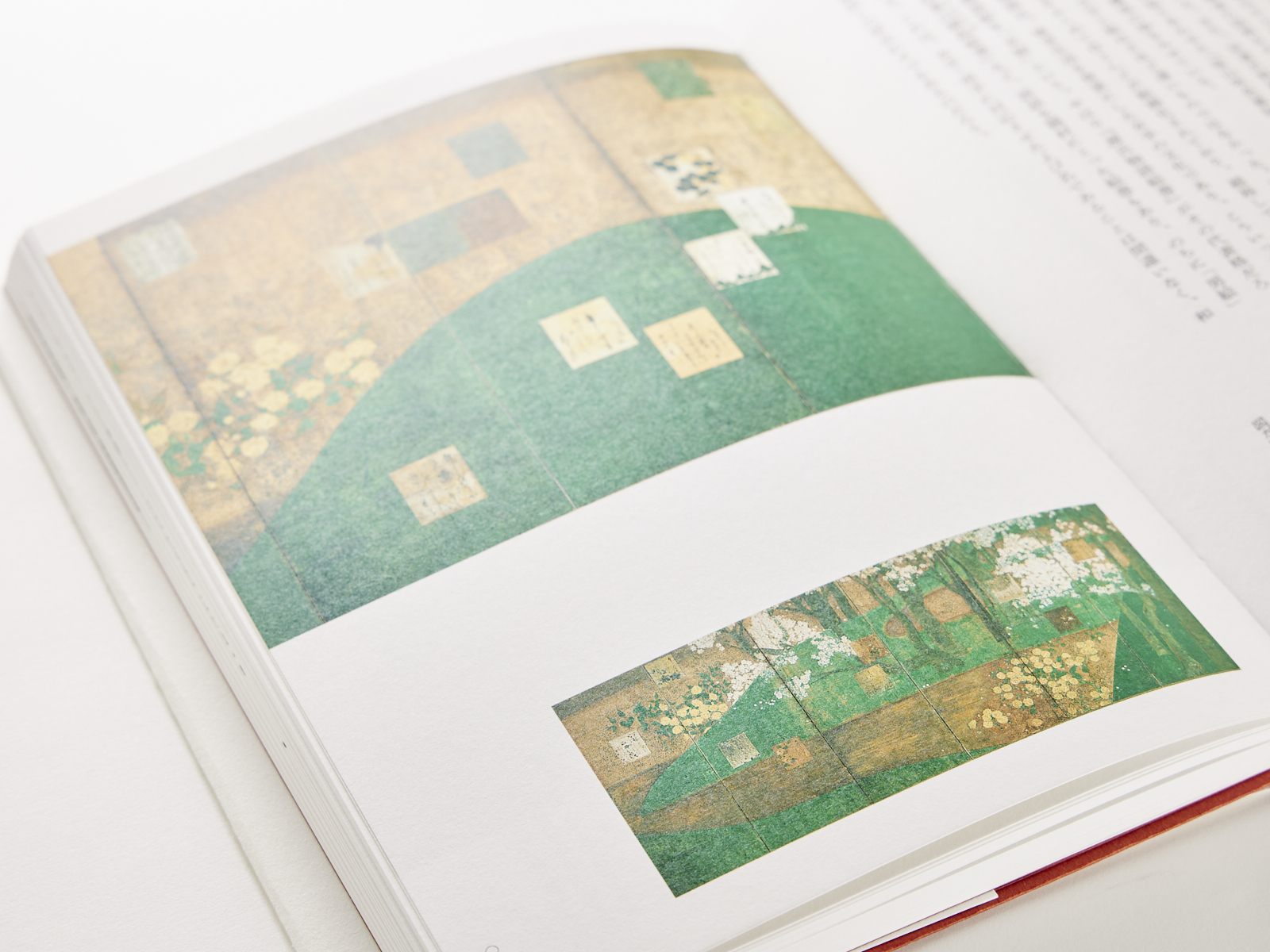

- 『日本語のデザイン』は日本語の文字の歴史的な流れについて書いた本です。平安の古筆や江戸の出版物など昔の資料もたくさん載っています。しかし、現在販売されている本はすべて洋装本で、本の中身と造本が合うとは思えませんでした。なので、なんとか洋装本から離れた見え方にできないかと考えました。しかし、和装本ぽく見せるのは違う。結果、束見本を2種つくってもらい、薄い地券紙を使った柔らかな表紙の角背上製本にしました。

その束見本をつくる段階で表紙の「NTラシャ」を決めました。「ラシャ」は「羅紗」で、16世紀にポルトガルから来た毛織物にちなんだ名前がつけられています。和紙の風合いを持った紙はたくさんありますが、ラシャの方が外国の文字だった漢字を自国の文字として使ってきた日本語に合っているように思いました。色は「べんがら」。土からできた古代色のひとつで、こちらはインドから伝来したもの。紅でも朱でも和を感じさせる赤はほかにもあるのですが、やはり外国から来て日本に定着したものを選びました。

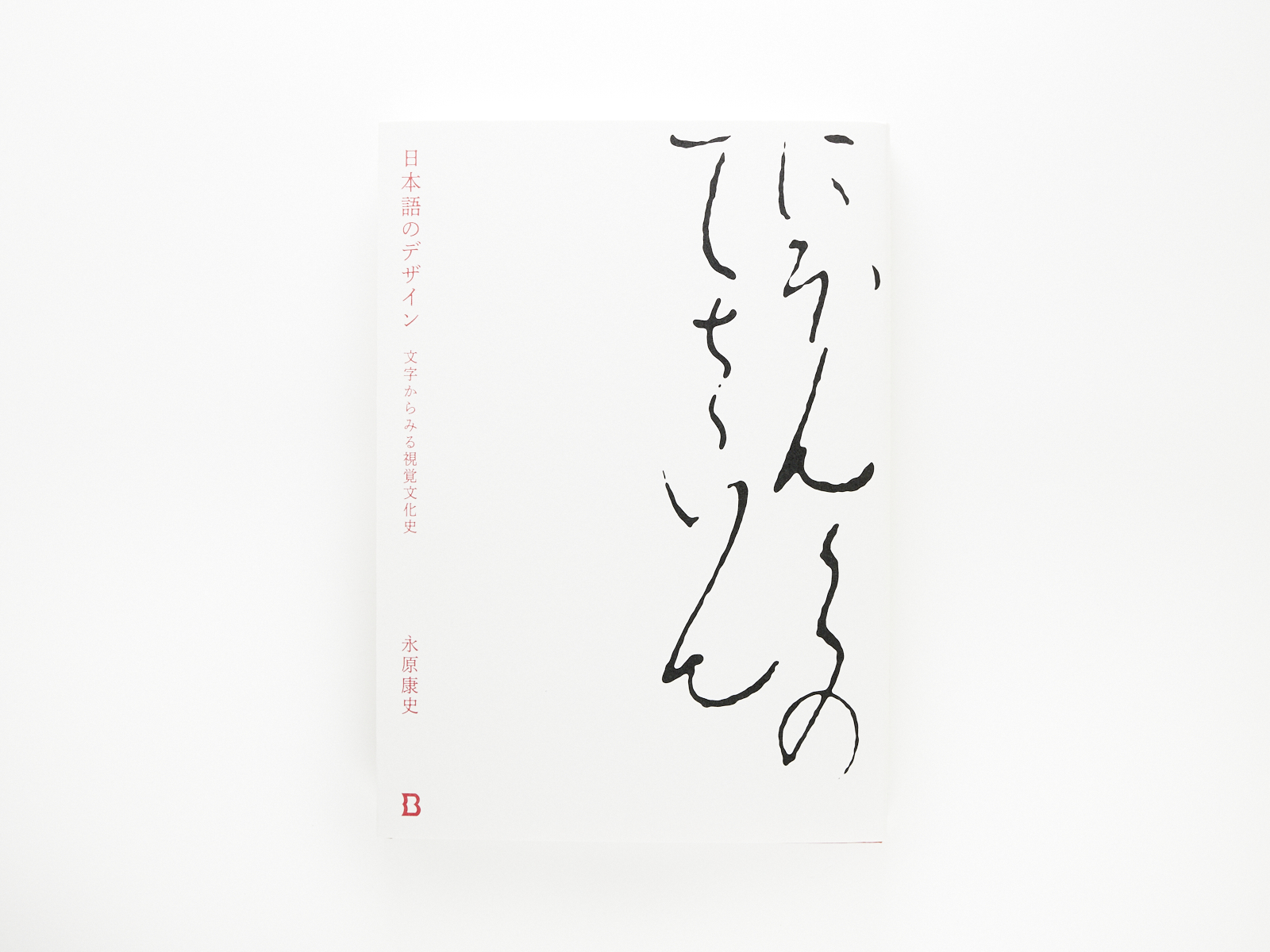

そのときまだカバーのデザインは決まっていませんでしたが、「波光」もほとんど同時に決めていました。真っ白ではない軟らかい紙白が、名前から連想する陽光を受けて光る波頭のイメージと重なって、古代から海を通じて世界と繋がっていた日本にふさわしいと思えました。表紙は土の赤、カバーは波の白。中身にあった佇まいの本になったと思います。(永原康史さん)

- 印刷加工

- 角背上製本

カバー:オフセット特色2色印刷(特色赤+[女神インキ サタンブラック])、マットニス

表紙:UVオフセット特色1色印刷(白)

- デザイン

- 永原康史、松川祐子

- 書籍情報

- 『日本語のデザイン 文字からみる視覚文化史』

著者 永原 康史

発行 Book&Design

仕様 A5判 176ページ 上製本

発売 2024年4月17日

定価 3,300円(税込)

ISBN 978-4-909718-11-2

直販サイト Book&Design

- 関連イベント

-

『日本語のデザイン』刊行記念展「日本語のデザイン、あとさき」

- 会期

- 2024年5月9日|木|―12日│日│、16日│木│―19日|日|

12:00-19:00(日曜は12:00-17:00)※2会場共通

- 会場

- Book&Design(タイポグラフィ資料の展示)

東京都台東区浅草2-1-14 3F

https://book-design.jp

iwao gallery(作品の展示・販売)

東京都台東区蔵前2-1-27 2F

https://iwaogallery.jp

- 概要

- 『日本語のデザイン 文字からみる視覚文化史』刊行記念イベント。著者所有のタイポグラフィ関連資料や著者が制作したアルゴリズミック・タイポグラフィ作品を展示。2会場同時開催。